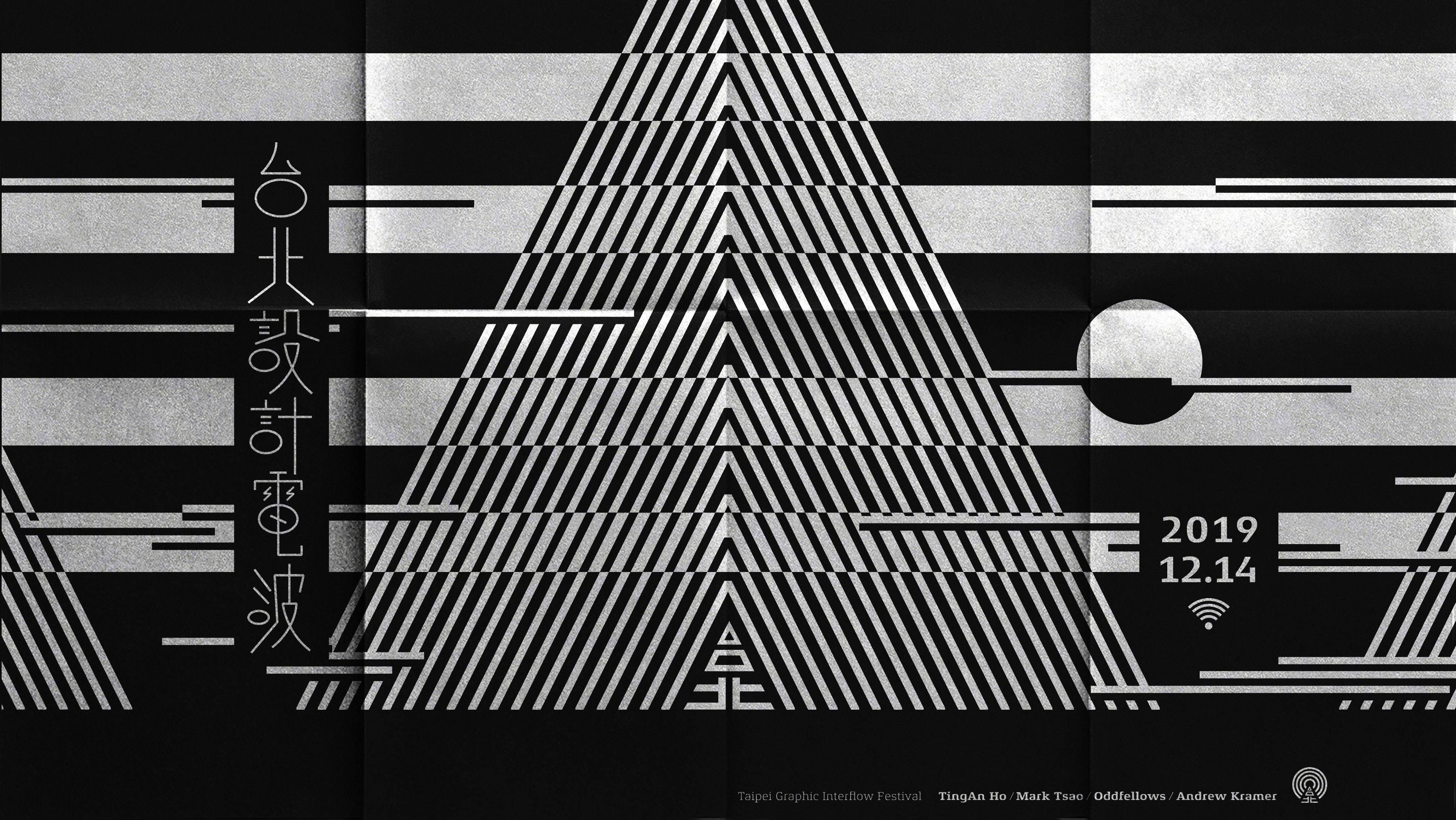

台北設計電波

Taipei Graphic Interflow Festival ::

專案詳述 Case Study

Type Event

Client Group.G

Design Ting-An Ho

Year 2019

Client Group.G

Design Ting-An Ho

Year 2019

類別 活動識別

客戶 谷汨文化

設計 何庭安

年份 2019

客戶 谷汨文化

設計 何庭安

年份 2019

專案背景 Info

《TGIF 台北設計電波》是一場於 2019 年底所舉辦的國際設計交流年會,邀請全球動畫、視覺特效與與動態設計領域的翹楚與觀眾面對面剖析設計,攝取跨國界的新知與趨勢。

由於此次年會大部分的受眾都是來自各領域的專業設計師,活動視覺的原創性萬不能有絲毫輕易與馬虎,我們為此承接了活動主視覺與識別的設計委託。

由於此次年會大部分的受眾都是來自各領域的專業設計師,活動視覺的原創性萬不能有絲毫輕易與馬虎,我們為此承接了活動主視覺與識別的設計委託。

概念 Concept

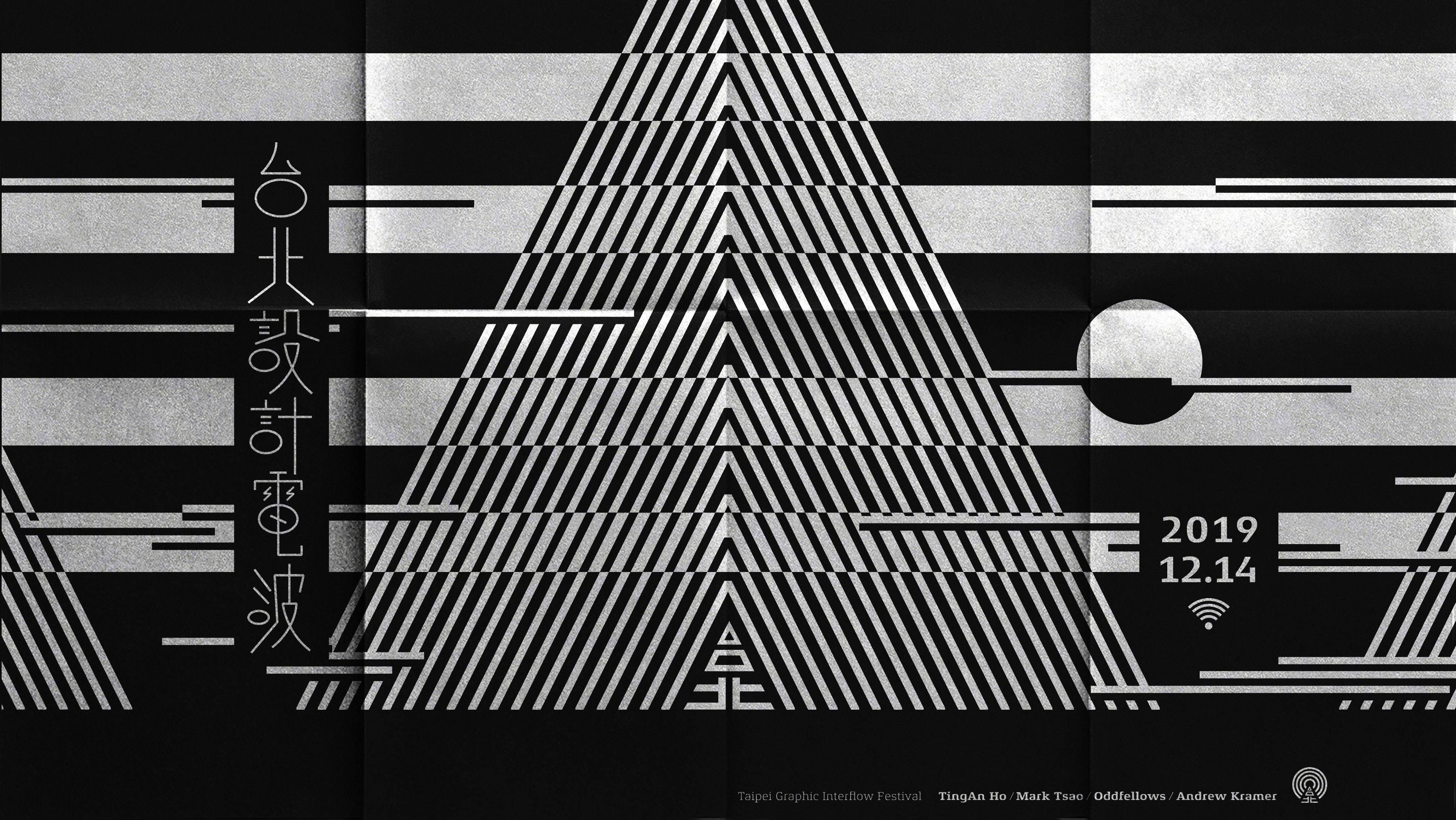

初聽到台北設計「電波」時,我們覺得這幾字讀來有種陌生的古樸感,好像有半世紀沒有聽到這個用詞了。於是我們向主辦人詢問了「電波」的命名由來,出處如下:

「『電波』兩個字取材自科幻著作《達爾文電波》書中的理論——演化這件事也許不是漸變,而是一種瞬間的進化。牠們會在壓力下向超越自身常識外的事物快速學習,對宇宙發送求知若渴的電波,探索知識的盡頭,並且一瞬間的進化。這就是這次年會的初衷。」

聽來跟寶可夢的進化論有異曲同工之妙。因為概念十分具體而鮮明,因此我們與主辦團隊有約在先——無論設計成品相貌如何,識別的核心概念都必須死咬緊扣這個「發送電波」的意象不放。

視覺風格立時便確定了。

正因為這次年會集過去活動之大成,但任務與規模又空前盛大,延續過去所有風格之總和便成為我想像中的體驗。呼應「電波」一詞的年代感,我希望它可以兼容過去與未來的台北,有如一世紀前對於未來科幻的想像。

「『電波』兩個字取材自科幻著作《達爾文電波》書中的理論——演化這件事也許不是漸變,而是一種瞬間的進化。牠們會在壓力下向超越自身常識外的事物快速學習,對宇宙發送求知若渴的電波,探索知識的盡頭,並且一瞬間的進化。這就是這次年會的初衷。」

聽來跟寶可夢的進化論有異曲同工之妙。因為概念十分具體而鮮明,因此我們與主辦團隊有約在先——無論設計成品相貌如何,識別的核心概念都必須死咬緊扣這個「發送電波」的意象不放。

視覺風格立時便確定了。

正因為這次年會集過去活動之大成,但任務與規模又空前盛大,延續過去所有風格之總和便成為我想像中的體驗。呼應「電波」一詞的年代感,我希望它可以兼容過去與未來的台北,有如一世紀前對於未來科幻的想像。

既要為一個主題圍繞著「動畫」與「特效」的設計年會製作視覺,「動態」作為識別展示的武器之一無疑是必由之路。

而「動態」老是被誤解著。

我們不希望只是倉促做出一個風格的視覺或標準字,再利用動畫的技術讓它滾一滾、翻一翻、扭來扭去爾爾,而是善用現代媒介具有「動」的這項特點,強化識別得以被識辨與記憶的另一面向。

簡言之,讓「動態本身」也成為識別最搶眼的一環。

而「動態」老是被誤解著。

我們不希望只是倉促做出一個風格的視覺或標準字,再利用動畫的技術讓它滾一滾、翻一翻、扭來扭去爾爾,而是善用現代媒介具有「動」的這項特點,強化識別得以被識辨與記憶的另一面向。

簡言之,讓「動態本身」也成為識別最搶眼的一環。

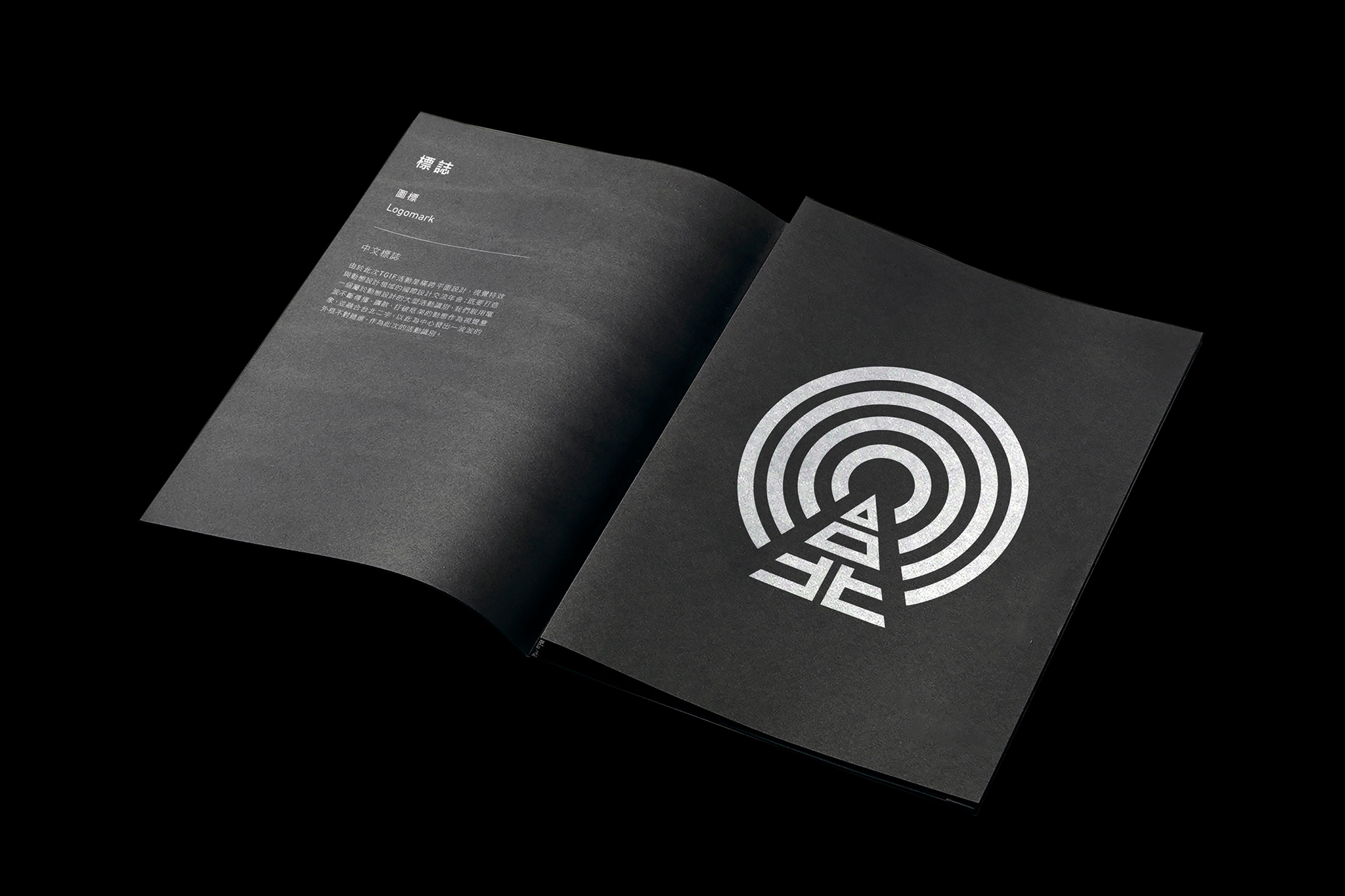

設計方法 Methods

以傳統平面設計的工序,如果單從圖形設計的思維出發,很容易會低估在動態載體上的潛力,為此我們捨棄了由平面製作靜態完稿和規範、再交由動畫團隊轉譯成宣傳短片的瀑布式流程;而調整成高度協作的敏捷流程,為的就是極大化所有能在成果上展現的動態優勢。

最好的情況下,即便是第一次看見識別的人只看見靜態或印刷於紙本上的設計,也能從圖像中的引導,直覺的想像出它在動態載體上面的表演形式。

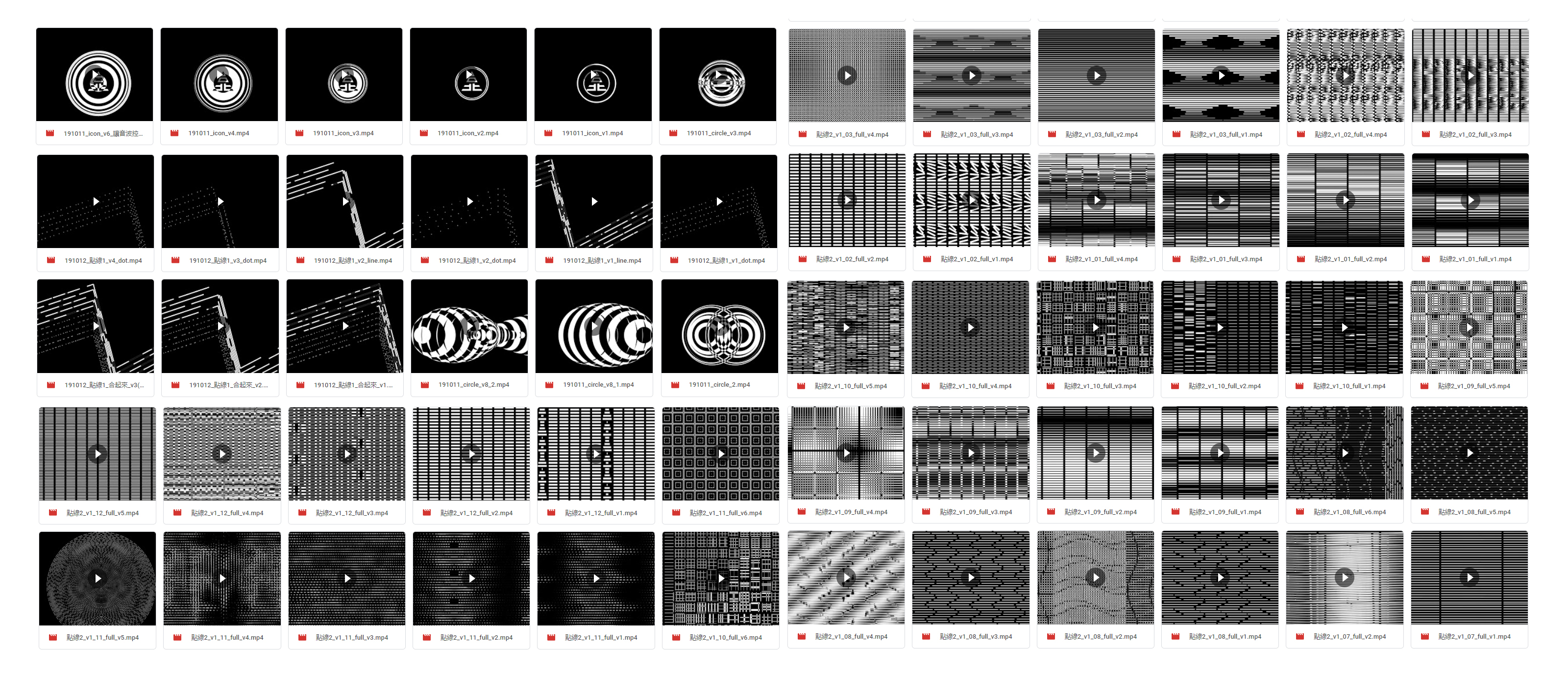

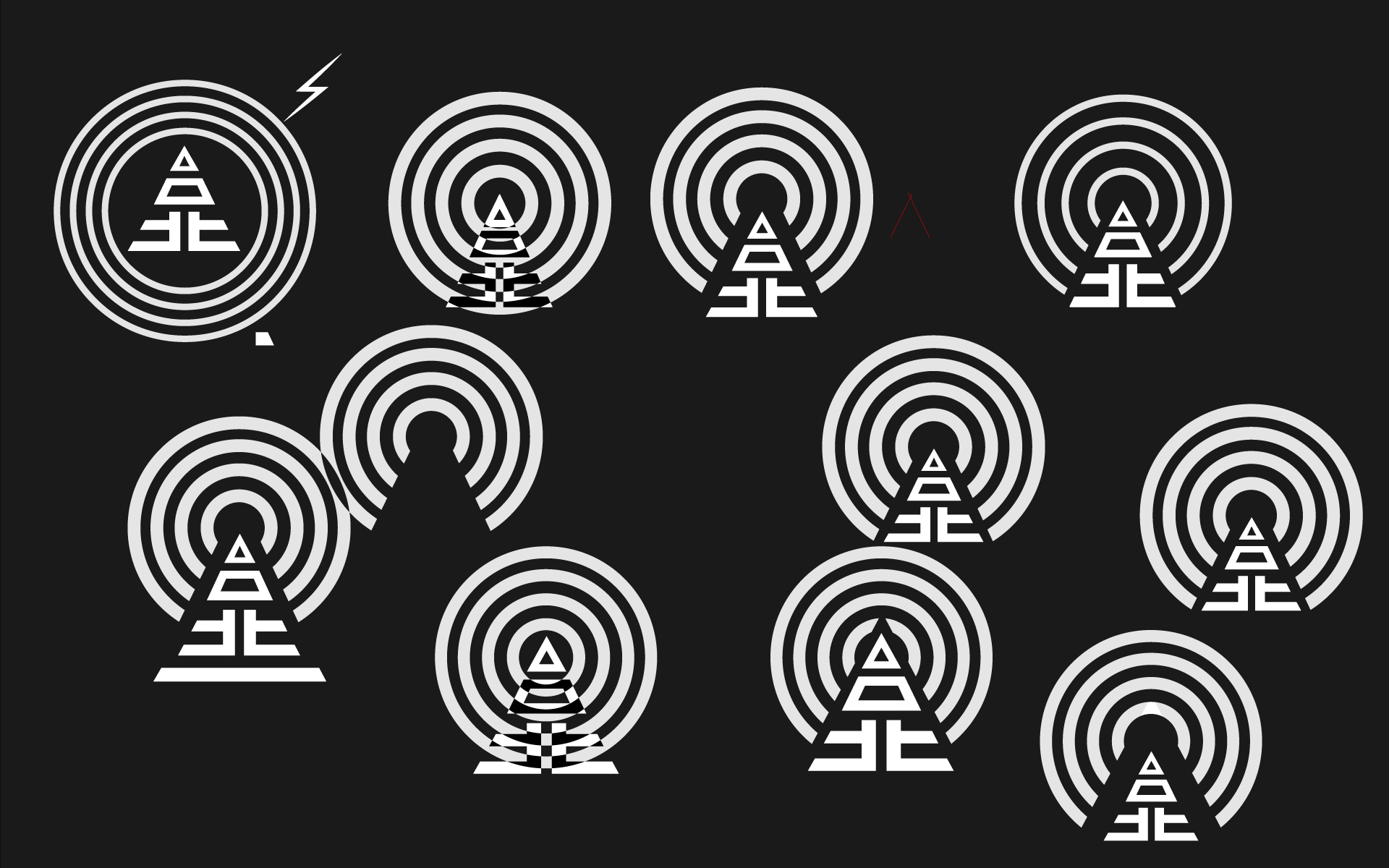

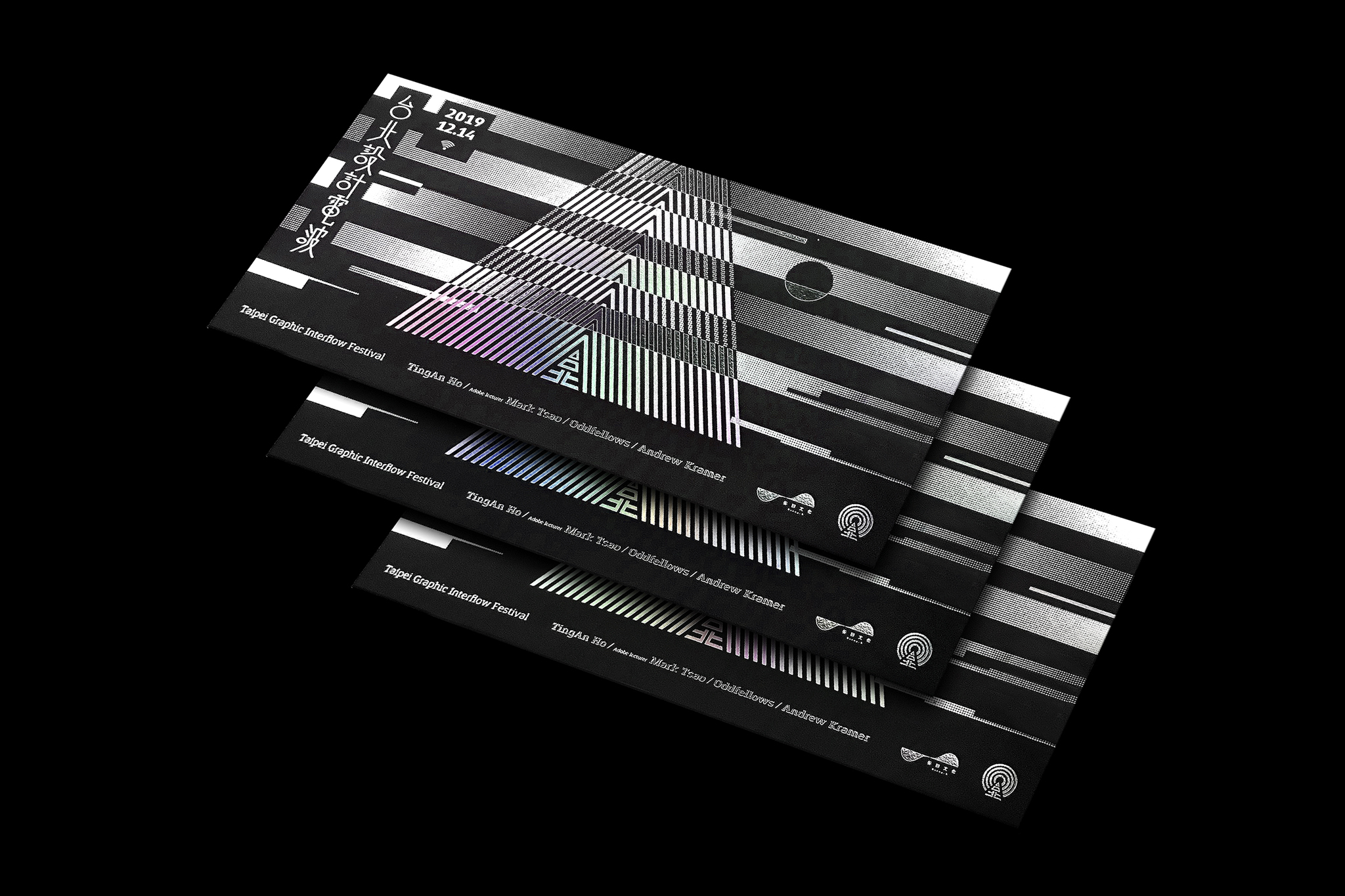

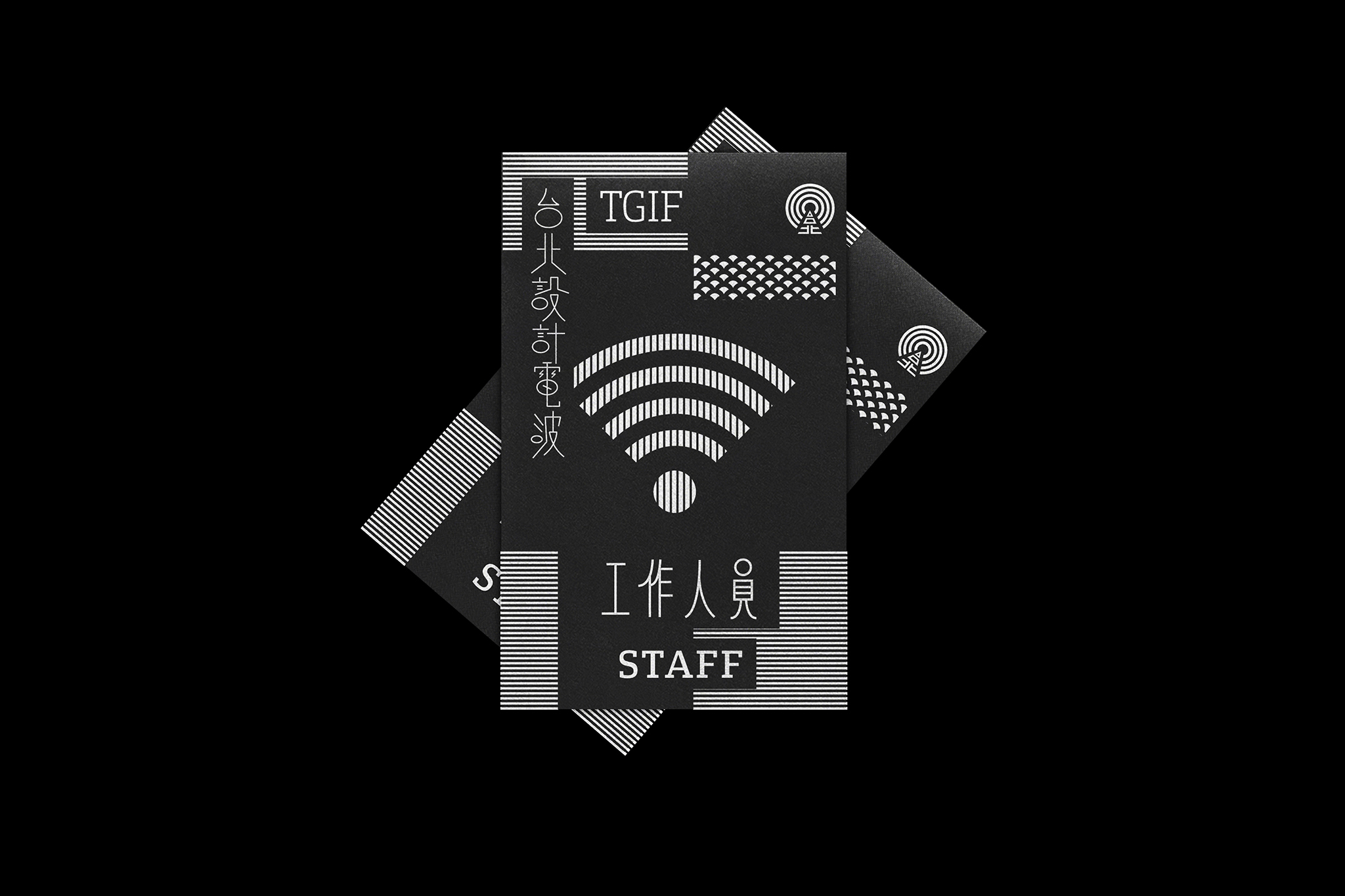

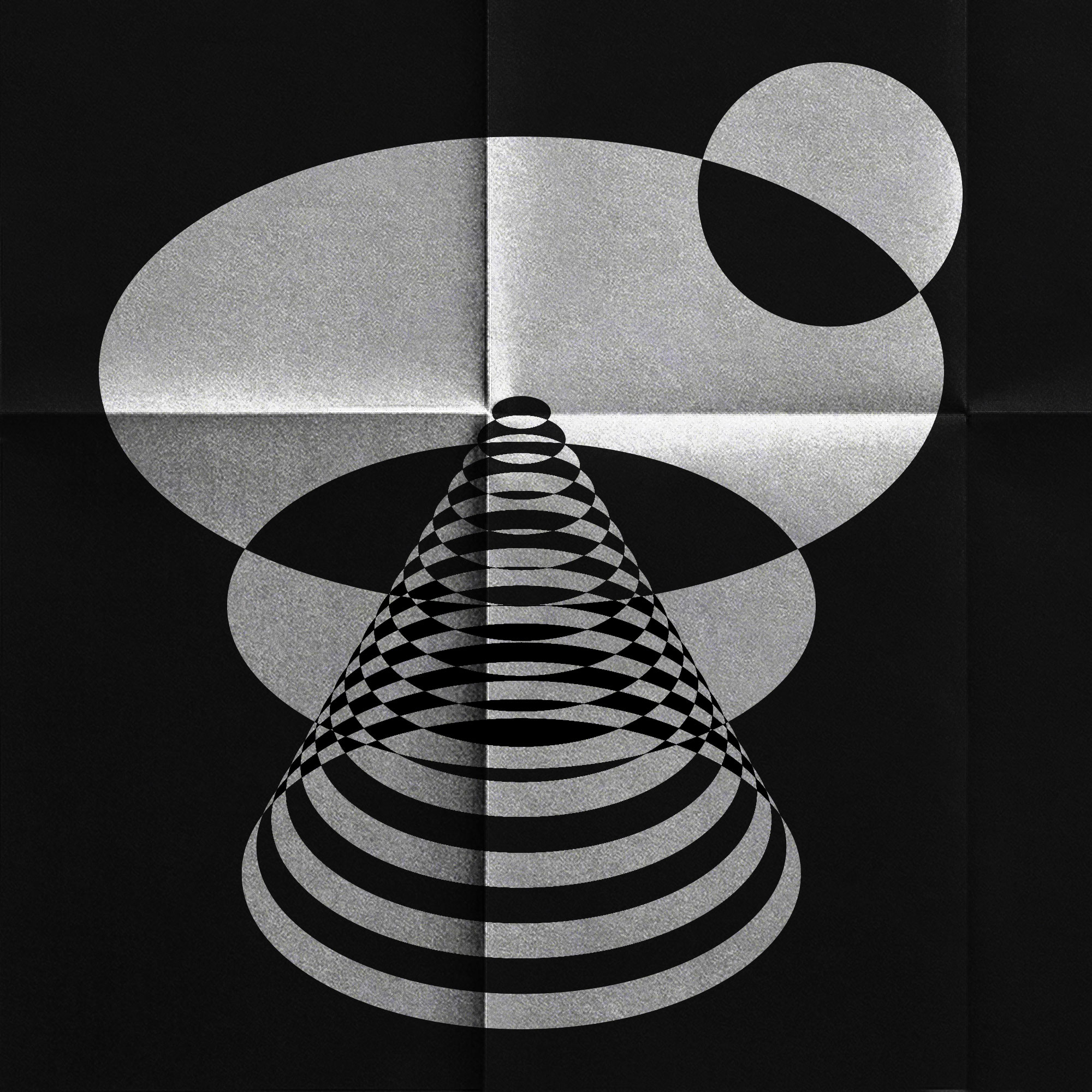

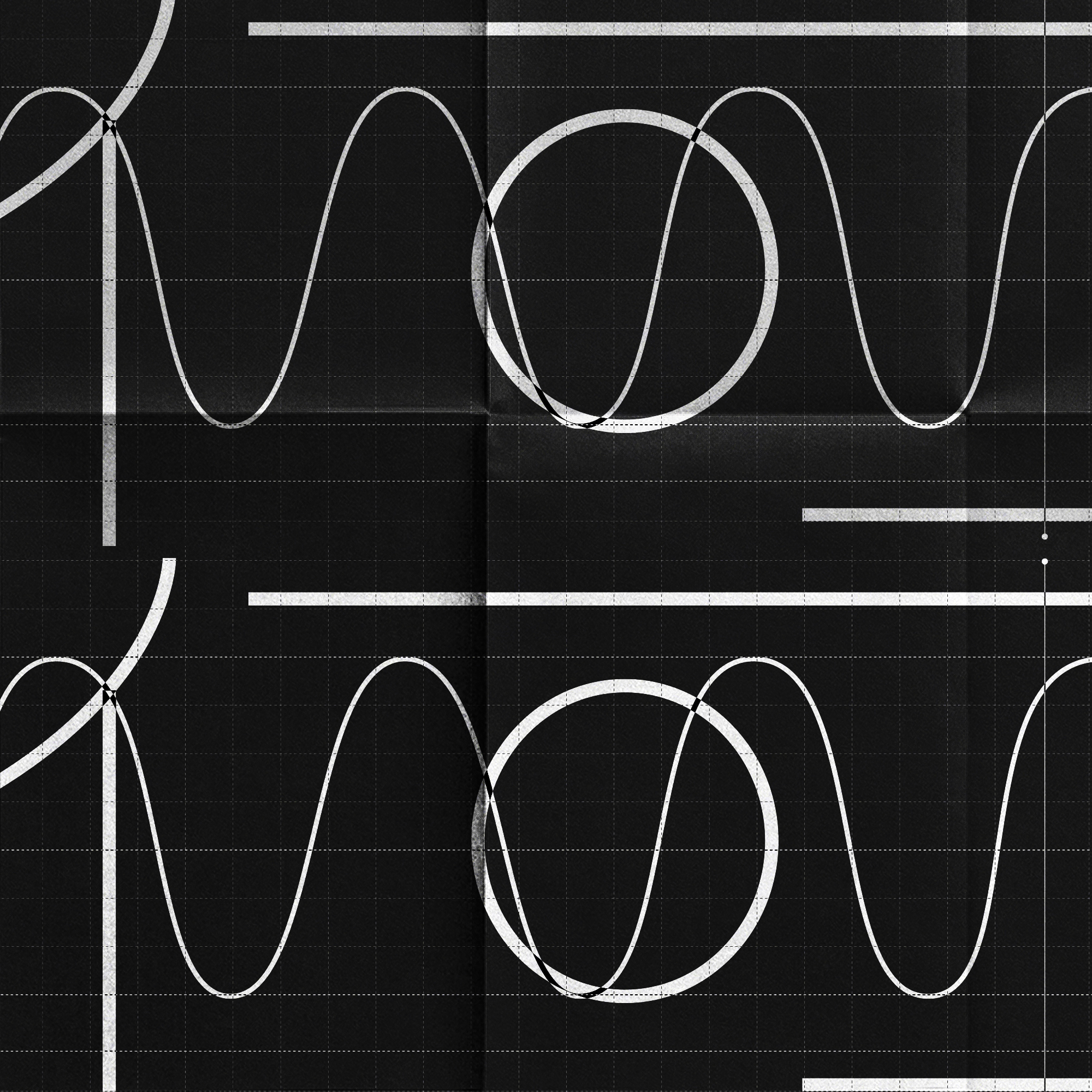

首先,核心的動態印象:「發出電波」——由台北二字出發,不斷傳播、擴散、打破框架,向夜空發送一波波的射線層層遞送,作為視覺體驗的初始意象。意象確立之後,我們在設計稿中發散出一系列可配合這些意象所發展的風格腳本,將這些圖樣全數交付動畫團隊,刺激他們實驗出數十種動態的發展品。

動畫團隊將每日實驗成果丟還給我後,逐步收斂美術風格,而後才正式進入視覺設計的流程,簡化出正式的 Logo 標誌,再精修成一張張活動的主視覺海報與系列品項。

在每日高密度的協作之下,無論是主辦、平面、動畫、行銷任何一方的起心動念,都可以立刻與團隊化學變化而影響整個視覺的走向;而隨著風格越發強烈,如何從中刪修與收斂,這個責任就落回到了主視覺設計師的手上。

最好的情況下,即便是第一次看見識別的人只看見靜態或印刷於紙本上的設計,也能從圖像中的引導,直覺的想像出它在動態載體上面的表演形式。

首先,核心的動態印象:「發出電波」——由台北二字出發,不斷傳播、擴散、打破框架,向夜空發送一波波的射線層層遞送,作為視覺體驗的初始意象。意象確立之後,我們在設計稿中發散出一系列可配合這些意象所發展的風格腳本,將這些圖樣全數交付動畫團隊,刺激他們實驗出數十種動態的發展品。

動畫團隊將每日實驗成果丟還給我後,逐步收斂美術風格,而後才正式進入視覺設計的流程,簡化出正式的 Logo 標誌,再精修成一張張活動的主視覺海報與系列品項。

在每日高密度的協作之下,無論是主辦、平面、動畫、行銷任何一方的起心動念,都可以立刻與團隊化學變化而影響整個視覺的走向;而隨著風格越發強烈,如何從中刪修與收斂,這個責任就落回到了主視覺設計師的手上。

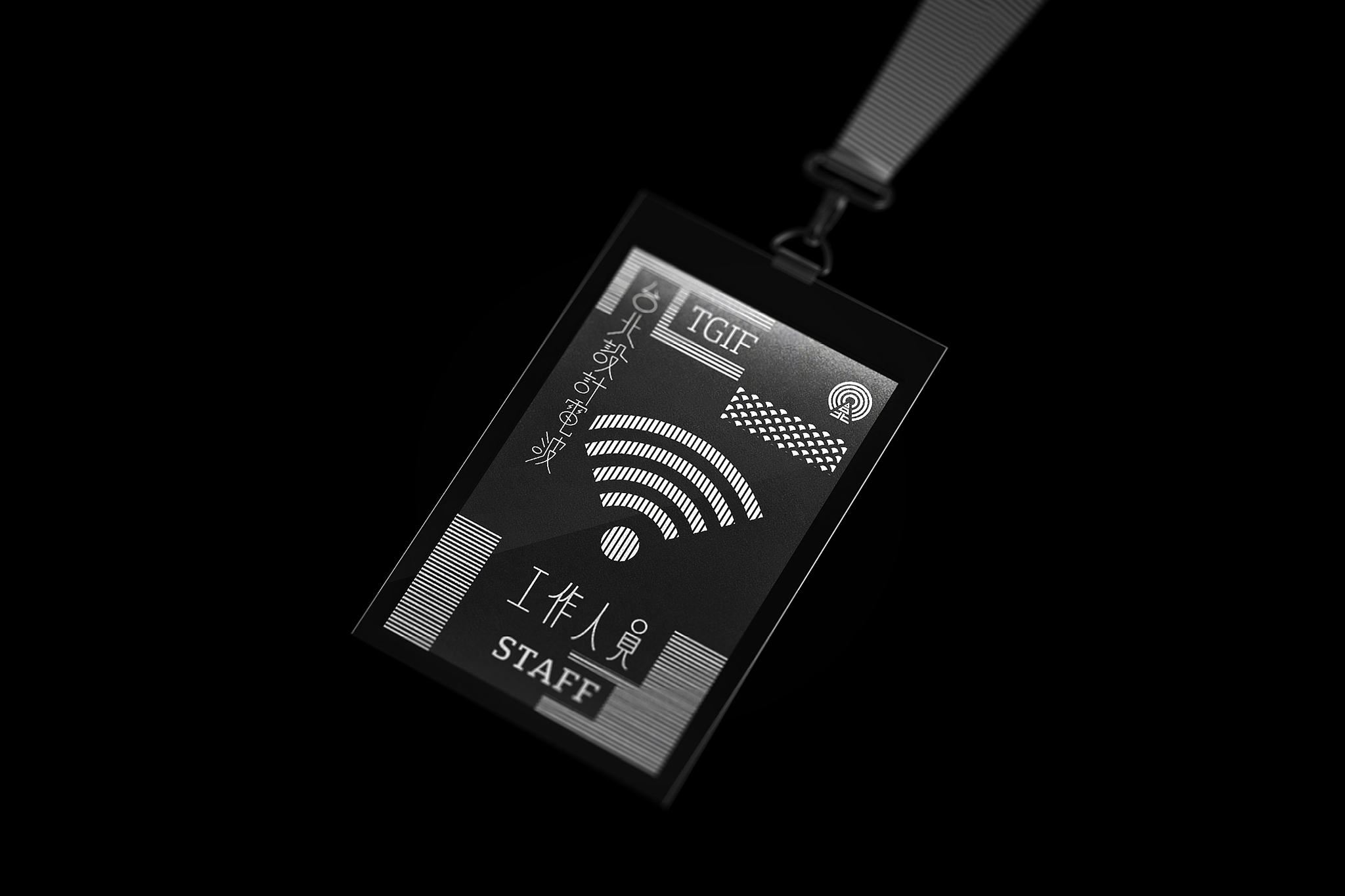

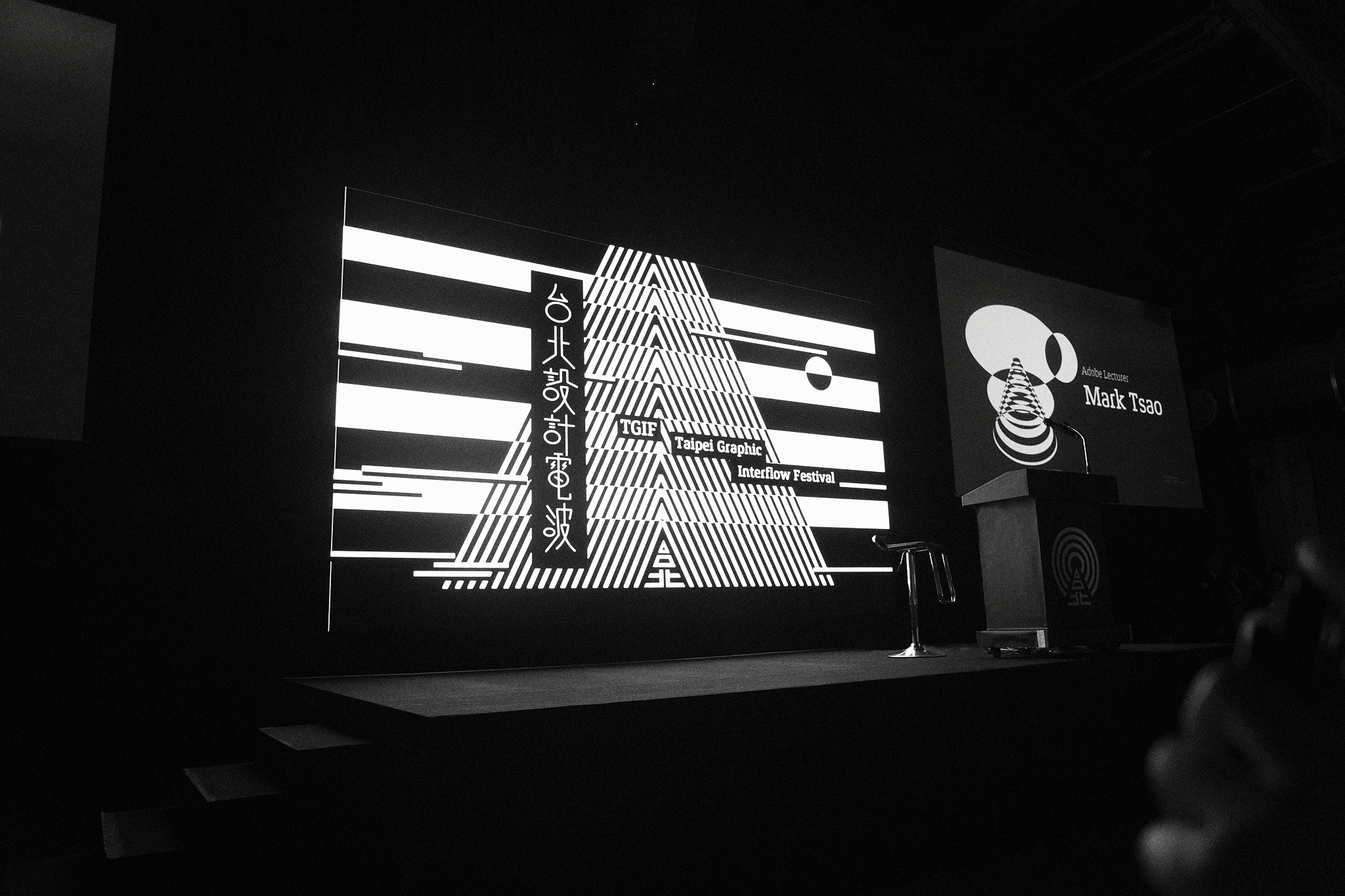

動畫團隊 陳柏尹與鄭詒謙 測試之動態實驗

動畫團隊 陳柏尹與鄭詒謙 測試之動態實驗

視覺識別 Visual Identity

作為服務導向的平面設計師,我常聽到很多大師們呼籲所謂設計師不該有「明顯的風格」。若要發展風格,應該去當藝術家而非設計師,因為設計理當以滿足需求與解決問題為己任,不只是發揮自我審美上的實現而已。如此觀點就像是認為一個廚師不該有擅長的料理、一間餐廳不該有推薦菜單、一個作曲家不該有擅長的樂器一樣可惜。「喜歡設計」是一件極為單純的事,其實藝術究其根本,也是從千年前服務雇主的工匠與繪師而來,文明演變發展至今,為了服務現代社會的興旺百業,因而建立了定位上的細分,而不同的定位各有產值與價值,與服務不同的客群。

但身而為一群喜歡設計的人而言,我們依然有藝術的企圖。

我們總是在各種創作上進行自我實現,雖然不限於審美,但也不必避諱於審美。在許多和設計交流相關的場合中,我常聽見設計師們形容一個作品的「商業面」與「藝術面」如何、抓取兩者之間的平衡如何如何、視覺策略如何如何。但我個人不太喜歡用這種詞彙去分析一件專案,因為這種說法很可能會將我們的思維困入「商業與藝術」是處在兩個永恆的極端點且不能並存共榮的拔河窠臼。

相較使用「商業」與「藝術」,我們更傾向於「服務」與「創造」。

設計不外如是,誕生於「服務」目的而激發的「創造」。在極端的服務前提下,依然可以有高度的創作自由。否則,世界上如此多的品牌與藝術家聯名、藉由策略公司整合設計團隊與各式產業間的異業結合,這些戰術便不會在近年間大行其道。Visual Artists、Design Team、UX Team、Production Company、Advertising Agency 之間本該各司其職,才能從產業結構中得到全然的創作自由。

《台北設計電波》的活動識別,便是由此設計思維而發展的。即便是大型的售票場,即便有許多服務目的的資訊需要消化,即便定位上十分商業,依然可以在其中強調設計師的個人風格,從這裡開始創造──這是身為一個平面設計師的本分。

我們想透過這次的設計專案,對設計領域表態。

但身而為一群喜歡設計的人而言,我們依然有藝術的企圖。

我們總是在各種創作上進行自我實現,雖然不限於審美,但也不必避諱於審美。在許多和設計交流相關的場合中,我常聽見設計師們形容一個作品的「商業面」與「藝術面」如何、抓取兩者之間的平衡如何如何、視覺策略如何如何。但我個人不太喜歡用這種詞彙去分析一件專案,因為這種說法很可能會將我們的思維困入「商業與藝術」是處在兩個永恆的極端點且不能並存共榮的拔河窠臼。

相較使用「商業」與「藝術」,我們更傾向於「服務」與「創造」。

設計不外如是,誕生於「服務」目的而激發的「創造」。在極端的服務前提下,依然可以有高度的創作自由。否則,世界上如此多的品牌與藝術家聯名、藉由策略公司整合設計團隊與各式產業間的異業結合,這些戰術便不會在近年間大行其道。Visual Artists、Design Team、UX Team、Production Company、Advertising Agency 之間本該各司其職,才能從產業結構中得到全然的創作自由。

《台北設計電波》的活動識別,便是由此設計思維而發展的。即便是大型的售票場,即便有許多服務目的的資訊需要消化,即便定位上十分商業,依然可以在其中強調設計師的個人風格,從這裡開始創造──這是身為一個平面設計師的本分。

我們想透過這次的設計專案,對設計領域表態。

Full Credits:

Visual Identity

Client: Group.G

Type: Event

Design: Ting-An Ho

Printing Supervisor: Flowing Design

Year: 2019

Promote Video